유료방송 시장에서 벌어지는 플랫폼·콘텐츠 사업자 간 갈등 해결을 위해 가입자당평균매출(ARPU)을 현실화해야 한다는 주장이 나왔다. 요금 인가제 완화를 통해 저가로 구성된 유료방송 요금 구조에서 벗어나는 것이 근본적 대안이라는 설명이다.

전범수 한양대 교수(신문방송학과)는 2일 오후 서울 중구 프레스센터에서 열린 ‘통합 미디어 환경 변화에 따른 미디어 정책 재설계 세미나’에서 이같이 밝혔다. 이번 세미나는 급변하는 미디어 환경에서 발생하는 시장 문제점의 대안을 모색하고자 한국미디어정책학회와 한국언론학회가 공동 주최한 행사다.

올해 SK브로드밴드와 KT, LG유플러스 등 IPTV 3사와 콘텐츠 사업자인 CJ ENM은 콘텐츠 사용료 인상을 두고 갈등을 지속하고 있다. CJ ENM은 콘텐츠 사용료를 인상해야 한다는 입장이지만, IPTV 3사는 요금 인상률이 과도하다며 맞선다.

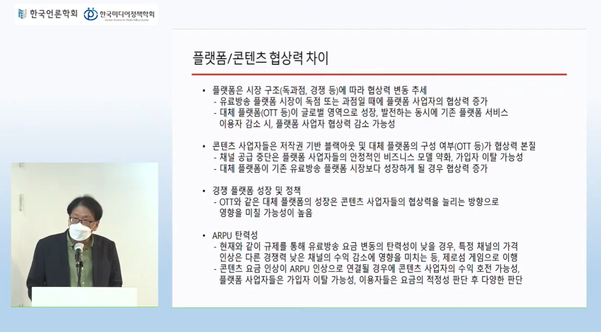

전 교수는 이같은 갈등 근간에는 유료방송 업계가 저가 상품 구조를 지속하면서 얻은 작은 파이를 나누는 데 있다고 짚었다. 한정된 파이로 갈등하기보다는 파이 자체를 키워 문제를 해결해야 한다는 조언이다.

그는 "PP(방송채널사용사업자)와 플랫폼 사업자의 끊임없는 갈등이 나타나고, 이 갈등은 블랙아웃(채널 송출 중단)을 초래했다"며 "블랙아웃 때문에 정부가 나서게 되고, 결국 프로그램 콘텐츠 질이 떨어지게 되는 인과가 발생하고 있다"고 말했다.

이어 "모든 플랫폼 사업자와 콘텐츠 사업자 갈등의 핵심은 저가 요금 구조다"라며 "플랫폼 사업자가 홈쇼핑 채널 수수료나 규모의 경제를 통해 이익을 얻는 게 당장 큰 문제는 없지만, 중장기적으로는 콘텐츠 사업자가 플랫폼에 종속되는 시장 구조를 유지하게 된다"고 꼬집었다.

또 "ARPU를 인상하는 기회 구조를 만들어야 증가한 수익이 콘텐츠 시장으로 흘러가 자본 투입이 될 수 있다"며 "요금 규제가 완화하면 사업자는 자유롭게 상품을 조합해서 판매하는 기회가 열릴 수도 있다"고 강조했다.

추가로 개선이 필요한 과제로는 선공급 후계약 채널 거래 개선을 꼽았다. 프로그램을 먼저 공급한 후 나중에서야 계약을 진행하는 유료방송 업계 관행이 시장에 악영향을 미치고 있기 때문이다.

전 교수는 "선공급 후계약 채널 계약이 이뤄지다 보니 PP 협상력이 감소하는 측면이 있다. PP 입장에선 프로그램 투자 규모를 합리적으로 예측하는 것이 어려워진다"며 "결국 콘텐츠 품질이나 (프로그램) 다양성 문제에 부정적 영향을 미친다"고 강조했다.

전 교수는 갈등보단 공생을 택해야 한다고 봤다. 이 과정에서 영화 업계 사례를 주목해야 한다는 조언도 더했다. 영화 업계는 극장과 배급사 간 상생위원회를 통해 수익 배분율을 50~55%(콘텐츠 사업자)대 45~50%(플랫폼 사업자)로 뒀다. 강제 기준이 아니지만 사업자 간 협의를 준수하고 있다.

그는 "정부가 과거 (콘텐츠 사업자 수익 배분을) 최소한 25%로 세웠지만, 이제는 50% 정도에서 기준점 잡아 시장 구조에 따른 비율을 책정하는 게 필요하다"며 "다만 콘텐츠 사업자가 요금 인상을 지속하지 않도록 제도적인 룰이 필요할 수 있다"고 설명했다.

김평화 기자 peaceit@chosunbiz.com