KT가 4G(LTE)와 결합하지 않는 KT만의 ‘5G 퍼스트(First)’ 전략으로 고객의 5G 통신 속도에서 우위를 점하겠다는 의지를 드러냈다.

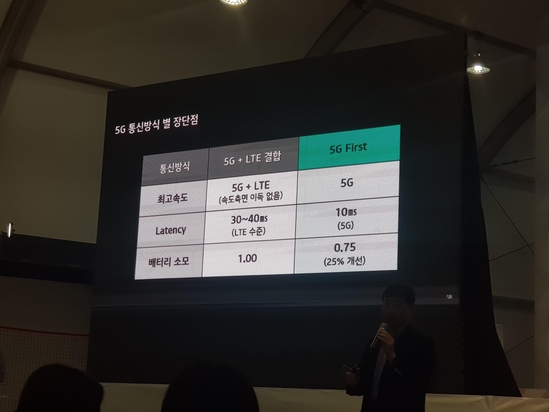

이날 KT가 내세운 차별화 전략 중 하나인 ‘5G First’는 5G와 LTE를 결합해 서비스하지 않겠다는 것이다. 경쟁사가 5G와 LTE 결합을 통해 최대속도를 구현한 것에 대한 대응으로 풀이된다.

SK텔레콤은 11일 최대 2.7Gbps의 속도를 내는 ‘5G-LTE결합기술’ 검증에 성공하고, 갤럭시S10 5G에 우선 탑재했다고 밝힌 바 있다.

하지만 KT는 이와 다른 전략을 택했다. 고객이 체감하는 통신 속도가 빨라지려면 LTE 결합 대신 단독 5G 망으로 통신 서비스를 제공해야 한다고 판단했다.

서창석 KT 네트워크전략본부장 전무는 "현실적으로 LTE 가입자 수를 고려할 때 5G와 LTE 결합은 속도 측면에서 큰 이득이 없다"며 "대역폭이 중요한 것이 아니라 레이턴시(latency·지연현상)가 줄면 고객이 실제로 체감하는 속도가 빨라진다"이라고 강조했다.

이어 "5G 이전 세대부터 이미 밴드위스(주파수대역 범위)와 레이턴시가 점차 개선됐었다"며 "LTE로 전환됐을때 속도가 빨라졌다고 느꼈던 이유 역시 레이턴시가 개선된 영향이 컸다"고 설명했다.

서 전무는 지연현상 원인으로 송수신 거리, 네트워크 장비, 노드 지연, 서버 지연 등이 있다고 말했다. 장비나 서버는 기술적인 문제이기 때문에 해결이 가능하지만, 물리적인 거리 단축은 어려운 일이다.

KT는 에지통신센터 구축을 통해 물리적 거리 한계를 줄여 나가겠다는 전략이다. KT는 제주도를 포함해 8개 지역에 에지통신센터를 구축했다. 타사의 에지통신센터가 2개라는 점도 강조했다.

LTE와 결합하면 배터리 소모가 더 많다는 점도 지적했다.

서 전무는 "C-DRX(배터리 소모량을 줄이는 기술)는 데이터가 있을 때만 전력이 소모되는데, LTE의 경우 최대 45%까지 사용 시간이 증가한다"며 "5G는 현재 30% 절감까지 가능하지만, 좀 더 최적화하면 45% 수준으로 올라갈 것 같다"고 말했다.

이어 "LTE와 5G를 결합하면 속도 측면에서 별 차이가 없을뿐더러 배터리 소모도 더 많아진다"며 "KT는 레이턴시와 배터리로 고객의 만족감을 높이겠다"고 덧붙였다.