'모르면 호갱된다'라는 말이 유행처럼 번지고 있다. 호구와 고객을 합친 신조어 '호갱'은 제품을 구입할 때 관련 정보 없이 지나치게 비싸게 구입하는 이들을 일컫는다. 요즘은 스마트 기기가 널리 보급돼 있기 때문에 조금만 알아도 덤터기를 쓸 위험이 줄어든다. 누구나 알뜰한 쇼핑족이 될 수 있는 것이다. IT조선은 '호갱탈출' 시리즈를 통해 소비자들이 부당하게 손해를 보지않고 현명한 선택을 할 수 있도록 유용한 정보와 팁을 제공한다. 스마트폰이나 가전, PC·주변기기 등 각종 IT제품 구매나 사용 시 궁금한 점이 있으면 '호갱탈출' 코너를 활용하면 된다.<편집자주>

[IT조선 최재필] 스마트폰 이용 패턴이 음성·문자 중심에서 음성·데이터 중심으로 이동하고 있다. 카카오톡, 라인 등과 같은 간편하게 이용할 수 있는 메신저들이 등장하면서 문자메시지 이용률은 현저히 줄어들고 있지만, 여전히 이통사들이 운영하는 요금제에는 문자메시지 이용료가 필수로 포함돼 있다.

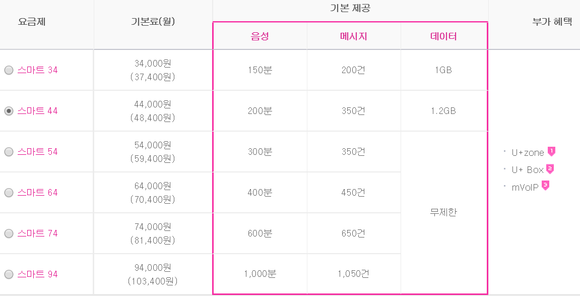

9일 업계에 따르면 소비자들은 이통사 월 정액 상품에 포함된 서비스 제공량에 따라 통신료를 부담하고 있다. 대부분의 월 정액 상품은 유·무선 음성통화, 문자메시지, 데이터 등으로 구성돼 있는데 메신저 사용으로 문자메시지를 단 한 건도 안 쓰더라도 기본 제공량에 대한 이용료는 모두 지불하고 있다는 것이다.

통신업계 관계자는 "요금제에 포함된 문자메시지 50건, 100건 등은 모두 월 정액 요금제에서 소비자가 지불한 금액에 포함된 것"이라며 "이용자가 문자메시지를 쓰지 않을 경우 이는 이통사의 낙전수입이 되는데, 그 금액은 연간 수 백억 원에 이르는 것으로 알고 있다"고 말했다.

즉, 통신사들은 음성, 문자, 데이터 등이 결합된 형태로 요금제를 설계하며, 각 서비스에 대한 이용료를 선불로 받고 있지만 사용하지 않은 서비스에 대한 이용료는 따로 환불해주지 않고 있다는 설명이다. 특히 문자서비스의 경우 이용률이 현저히 줄어들고 있는 추세이기 때문에 정액 상품을 판매한 기업의 배를 불리는 하나의 수단으로 악용되고 있는 셈이다.

지난 4월 출시된 '데이터 중심 요금제'에서도 이통사들은 문자메시지를 무제한으로 제공한다고 대대적으로 광고했지만, 월 정액 요금에는 이통사가 책정한 일정 부분의 문자메시지 이용료가 포함돼 있다는 분석이다.

물론, 문자메시지를 많이 쓰는 이용자들에게는 문제될 게 없지만 메신저만을 사용하기 때문에 문자메시지를 거의 쓰지 않는 이용자들은 ‘울며 겨자 먹기’로 문자 서비스 이용료를 내야 하는 실정이다.

미국에서는 알뜰폰 판매를 하는 구글이 '프로젝트 파이'라는 요금상품을 내놓으면서 환불 제도를 도입한 바 있다. 선불로 낸 데이터 사용료 중 다 사용하지 못한 데이터 사용료에 대해 환불을 해주는 것이다. 하지만 국내 환불 제도 도입은 아직 먼 미래의 얘기일 뿐이다.

만약 통신료 원가가 공개됐다면 남은 문자메시지 이용료만큼 환불을 요청하거나 그 금액에 맞게 데이터로 전환해 받을 수 있겠지만, 통신료 원가가 공개되지 않은 상황에서는 사실상 이 같은 제도를 도입하는 것도 불가능하다.

쓰지 않는 문자메시지를 다른 서비스로 대체해 사용할 수 있는 부분도 상당히 제한적이다. 그나마 가입비나 월정액 요금 없이 휴대전화로 팩스를 주고받을 수 있는 SK텔링크의 '모바일팩스' 서비스가 거의 유일하다. 이 서비스는 별도 납부 없이 무료로 제공되는 멀티미디어메시징서비스(MMS)를 이용해 팩스를 보낼 수 있다. 팩스 한 건당 MMS는 2건이 차감된다.

‘문자메시지’는 분명 시대의 흐름에 따라 사용량이 줄어들고 있는 반면, 데이터 사용량은 증가하고 있다. 이제는 문자메시지가 요금제에 포함되는 필수 서비스가 아닌, 소비자들에 의한 선택 서비스가 돼야 한다는 목소리도 높아지고 있다.

업계 관계자는 “이통사가 요금제에 의무적으로 포함시키는 문자메시지 기본 제공량을 제외시키고 월정액을 얼마나 내릴 수 있을지 또는 데이터 제공량을 얼마나 늘릴 수 있을지는 여전히 숙제”라고 말했다.

최재필 기자 jpchoi@chosunbiz.com