한국 경제 성장 엔진 중 하나가 될 것으로 기대를 모았던 이차전지(Secondaty Cell) 산업의 앞날에 대한 우려가 일고 있다. 일본이 기술력과 점유율을 선도하는 상황에서 한국은 갤럭시노트7 발화 사건을 계기로 신뢰도가 급락했다. 반면 중국은 한국의 뒤를 빠르게 추격하고 있다. 이미 한국을 추월했다는 평가도 나온다. IT 조선은 한국 이차전지 산업의 경쟁력을 되돌아보고 나아갈 길을 제시해 본다. <편집자주>

삼성전자와 함께 세계 프리미엄 스마트폰 시장을 이끌고 있는 애플의 신작 '아이폰 7'도 발화 이슈에서 자유롭지 못한 상황이다. 아이폰 7은 최근 호주 등에서 잇따라 발화 사고가 보고되면서 갤럭시노트 7의 전철을 밟는 것이 아니냐는 관측도 나왔다. 아이폰 7의 발화 사고는 갤럭시노트7에 비하면 아직 상대적으로 미미한 수준이지만, 스마트폰에 탑재되는 리튬이온 이차전지가 한계에 직면했다는 의견에 힘을 실어준다.

◆ 더 얇고 오래 가는 배터리? 혁신 조급증이 화 불렀나…

전문가들은 이번 갤럭시노트 7 사태를 리튬이온 이차전지 역사상 '전대미문'의 사건으로 꼽기를 주저하지 않는다. 그만큼 원인 규명도 어려울 것이라는 관측이 나온다.

리튬이온 이차전지는 구조적 특성상 발화 가능성을 늘 지니고 있다. 하지만 꾸준한 기술 개발로 최근에는 발화 확률이 10억분의 1 수준으로 낮아졌다. 이는 곧 압력이나 충격과 같은 외부 요인을 제외하면 리튬이온 이차전지가 자연 상태에서 발화하는 예는 극히 찾아보기 힘들다는 것을 의미한다.

일각에서는 스마트폰 제조사들이 더 얇으면서도 오래 쓸 수 있는 배터리를 원하면서 배터리의 에너지 밀도가 한계에 봉착한 게 아니냐는 우려를 표한다. 갤럭시노트 7은 갤럭시 S7과 동일한 3600㎃h 용량의 배터리를 탑재했는데, 배터리를 더 얇게 만드는 과정에서 문제가 생겼다는 지적이 제기됐다. 애플은 아이폰 7의 배터리 용량을 전작보다 14% 높인 1960㎃h로, 크기가 큰 아이폰 7 플러스는 5% 높인 2900㎃h로 설계했다. 두 제품 모두 배터리 용량을 늘렸지만, 두께는 전작과 동일하다.

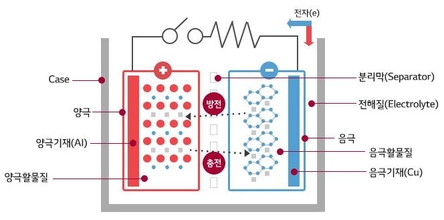

용량은 그대로인데 배터리 두께를 더 얇게 만들기 위해서는 더 얇은 분리막을 쓸 수밖에 없다. 또 배터리 두께는 유지하면서 용량을 높이려면 더 많은 양극재와 음극재를 넣거나 배터리에 가하는 최대 전압을 높여야 한다. 두 가지 모두 배터리의 발화 가능성을 높이는 결정적인 요인이 될 수 있다.

갤럭시노트 7 1차 리콜 당시에도 삼성SDI가 배터리 두께를 줄이기 위해 지나치게 얇은 분리막을 썼다는 주장이 제기됐다. 하지만 막상 뚜껑을 열어보니 삼성SDI 배터리에 들어간 분리막과 삼성SDI를 대체한 ATL 배터리에 탑재된 분리막의 원단 두께가 각각 6마이크로미터(㎛)와 5㎛로 되레 ATL의 분리막이 더 얇은 것으로 밝혀졌다.

또 최근 삼성SDI는 배터리의 고에너지 밀도를 구현하는 과정에서 일부 제품에서 내부 양극재와 음극재의 눌림 현상으로 분리막이 손상되는 취약점을 발견했다고 언급했다.

하지만 이 역시도 아직은 가능성에 불과하다. 배터리의 공법, 셀 구조 뿐만 아니라 배터리 내부 보호회로 등 문제가 발생할 수 있는 곳은 다양하다. 무엇보다 아직 배터리가 피의자일지 피해자일지 속단하기에도 이르다. 배터리 외에도 배터리와 관련된 스마트폰 하드웨어와 소프트웨어를 비롯해 제조 공정, 물류 등 모든 가능성을 염두에 둬야 한다. 삼성전자도 이번 갤럭시노트 7 사태의 원인을 규명하는 데 다소 시간이 필요할 것으로 보고 있다.

◆ 핵심 소재 경쟁력 없이 한·중·일 배터리 삼국지 과연 언제까지

리튬이온 이차전지 분야에서는 한국과 일본, 중국이 가장 앞서있다는 평가를 받고 있다. 한국은 이 분야에 본격적으로 뛰어든 지 20여년이라는 비교적 짧은 역사에도 불구하고, 빠르게 양적 성장을 이뤘다. 그 중에서도 소형 이차전지 시장은 한국의 텃밭이라고 해도 과언이 아니다.

배터리 전문 조사기관 B3가 집계한 2015년 모바일·IT용 리튬이온 이차전지 시장 점유율은 삼성SDI가 25.2%로 1위, LG화학이 17%로 2위를 기록했다. 뒤이어 일본 파나소닉(14.7%)과 중국 ATL(11.4%), 일본 소니(8.5)가 추격하고 있다.

리튬이온 이차전지의 원조라 할 수 있는 일본은 오랜 역사만큼이나 탄탄한 에너지 분야 전기화학 및 소재과학 분야에서의 앞선 기술력을 내세운다. 중국은 자국 내에서 전략적으로 전기차와 배터리 산업을 키우기 위해 정부 차원에서 진입 장벽을 치고 나섰다. 경험도 짧고, 내수시장도 작은 한국은 일본의 원천기술과 중국의 물량공세에 끼여 샌드위치 신세다.

리튬이온 이차전지를 만드는데 필요한 핵심 소재도 일본과 중국이 장악하고 있다. 배터리 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 양극재 시장은 중국이 45%, 일본 25%, 한국 15% 순으로 시장을 점유하고 있다. 음극재는 중국이 65% 이상을 차지한 가운데 일본 30%, 한국은 2% 미만이다. 전해액도 중국과 일본이 각각 55%와 31%의 점유율로 양분하고 있다. 배터리의 안전성에 중요한 역할을 하는 분리막은 일본이 60% 이상의 점유율을 차지하고 있다.

결국 이번 갤럭시노트 7 사태로 추락한 한국 리튬이온 이차전지 산업의 신뢰도를 회복하기 위해서는 핵심 소재 국산화 등 기초 연구가 다시 이뤄져야 한다고 전문가들은 입을 모은다.

박철완 박사(전 한국전자부품 연구원 차세대 전지연구센터장)는 "정부 정책부터 인력양성, 기술개발, 기반 구축, 전기차보급사업 등 현재 이뤄지고 있는 모든 사업들을 원점부터 모두 재정비해야 할 때가 왔다"고 강조했다.

익명을 요구한 또 다른 업계 관계자는 "기초가 무너진 한국 이차전지 연구가 다시 본궤도에 오르기 위해 연구 시스템을 총체적으로 점검해야 할 시점"이라며 "산업계와 학계는 지금까지 소형 리튬이온 이차전지 시장에서의 성공에 만족해 이후 원천기술 개발에 소홀했던 점을 인정하고, 다시 기본으로 돌아가야 한다"고 말했다.