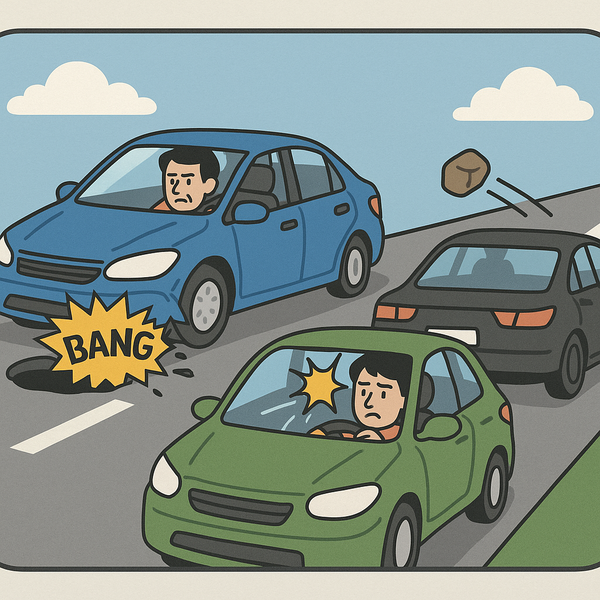

#. 귀성길에 나선 김수한(45세, 가명)씨는 국도를 달리다 도로 한가운데 움푹 패인 포트홀을 밟았다. 순간 쾅 하는 소리와 함께 타이어가 터졌다. 긴급출동으로 가까스로 응급 조치를 했지만 정비소에서는 휠까지 교체해야 한다는 진단을 받았다.

#. 운전자 전현무(33세, 가명)씨는 고속도로 주행 중 앞차 바퀴에서 튄 작은 돌파편에 앞유리에 금이 갔다. 바쁜 연휴 일정 탓에 즉시 수리하지 못하면서 균열은 점점 커졌고 결국 유리를 통째로 교체해야만 했다. 다행히 블랙박스 영상이 있어 무과실 처리를 받았지만 자기부담금 20만원은 본인이 떠안아야 했다.

도로 주행 중 포트홀과 낙하물 사고로 피해를 입는 사례가 꾸준히 발생하고 있다. 열흘간의 추석 황금 연휴로 통행량이 급증할 것으로 예상되는 가운데 관련 피해를 입는 이들도 지속 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 피해자가 느끼는 억울함과 달리 실제 손해배상으로 이어지기는 쉽지 않다.

포트홀 사고, ‘도로 관리상 하자’ 여부가 쟁점

7일 보험업권과 손해보험협회에 따르면 포트홀 사고는 법적으로 ‘도로의 설치·관리상 하자’ 여부가 핵심 쟁점이다. 사고가 나면 사회통념상 필요한 안전 조치를 다했는지, 동시에 운전자가 주의 의무를 다했는지를 함께 따진다.

실제 서울고등법원은 과거 판결에서 “포트홀은 고속 주행 차량의 타이어를 손상시키고 2차 사고를 유발할 수 있어 관리 부실은 도로의 설치·관리상 하자에 해당한다”고 판단했다.

그러나 운전자가 과속을 했거나 이미 위험을 알 수 있는 상황에서 주의를 기울이지 않았다면 과실이 적용된다. 실제 판례상 과실 비율은 20%에서 80%까지 폭넓게 달라 운전자 주의가 요구된다.

도로마다 관리 주체도 달라 혼란을 겪고 있다. 통상 국도는 지방국토관리청, 시·군도는 지자체, 고속도로는 한국도로공사가 관리 책임을 맡는다. 피해자는 ▲현장 사진 ▲파손 부위 ▲수리 내역 등 증거를 모아 해당 관리청에 배상을 청구할 수 있다.

낙하물 사고, 책임 인정 더 까다로워

낙하물 사고는 법적 책임을 인정받기가 특히 어렵다. 포트홀처럼 도로 자체에 하자가 있는 경우와 달리, 앞차나 제3자의 행위로 갑자기 생기는 경우가 많기 때문이다. 도로관리청이 미리 대비하거나 즉시 제거하기 힘든 상황에서는 책임을 묻기 힘들다.

고속도로의 경우 관리 주체는 한국도로공사다. 그러나 대법원은 1992년 판례(92다3243)에서 “도로 위 낙하물이 있었다는 사실만으로 관리청의 하자가 인정되지는 않는다”고 판결했다. 즉 정기 순찰이나 점검을 통해 낙하물을 미리 발견하고 제거할 수 있었는데도 소홀히 한 경우에만 관리청 책임이 성립한다.

특히 앞차에서 떨어진 짐이나 돌 조각 때문에 사고가 난 경우라면 앞차 운전자에게 과실이 인정될 수 있다. 예컨대 적재물을 제대로 고정하지 않은 화물차에서 짐이 떨어져 2차 피해가 났다면 앞차 귀책이 명백하다.

반면 단순히 바퀴에 튄 작은 돌 조각으로 유리가 깨진 경우라도 앞차 과실 입증이 어렵다. 도로공사 책임도 제한적으로만 인정될 가능성이 크다. 상당수 피해는 책임 소재가 불분명해 운전자가 부담하는 경우가 많다.

보험 처리, 증거 확보가 열쇠

전문가들은 사고 직후 현장 상황을 증명하기 어려운 경우 자차보험을 활용하는 게 가장 현실적이라고 조언한다.

피해자가 관리청 과실을 직접 입증하는 건 쉽지 않아서다. 향후 과실 비율 산정이나 관리청 책임을 다투려면 기록물이 명확해야 하는 만큼, 우선 가입한 자동차보험을 통해 자기차량손해 담보(자차보험)를 통해 먼저 보상받는 것이 좋다.

다만 자차보험을 쓰면 자기부담금이 발생할 수 있다는 점은 유의해야 한다. 특히 사고가 무과실 처리되지 않을 경우 향후 보험료 인상 요인으로 작용할 수 있다.

보험업계 관계자는 “사고 직후 증거물 유무에 따라 과실 비율이 크게 달라질 수 있다”며 “자차보험을 활용해 우선 보상받고, 이후 관리청 책임이 드러나면 보험사가 환수에 나서는 것이 현재로서는 합리적인 방법”이라고 말했다.

전대현 기자

jdh@chosunbiz.com